蓝桥杯单片机编程技巧

前言

最近准备给班里同学介绍一下蓝桥杯单片机的比赛经验,把我去年自己研究的单片机比赛常用的编程技巧分享给大家,提升编程效率和效果。本篇文章同步介绍有关内容,顺带作为教案,方便PPT制作。

概述

蓝桥杯使用的单片机芯片型号是IAP15F2K61S2,属于STC15F系列,是STC15F系列的最高级别芯片。他还有一个姊妹芯片叫做STC15F2K60S2。两颗芯片几乎一模一样,最大的区别是前者支持单芯片在线仿真调试,后者不支持。所以,编程的时候,如果找不到IAP15F2K61S2的相关资料,可以直接用STC15F2K60S2的,他们的外设、内核都一样,代码是互通的。

蓝桥杯单片机主要考察的点有:IO口操作、I2C总线、One-Wire总线、计数器/定时器、芯片自定义总线、UART串口等。下表详细介绍这些知识点所对应的功能:

| 知识点 | 外围芯片 | 功能 |

|---|---|---|

| IO口操作 | \ | 按键扫描 |

| IO口操作 | 译码器、锁存器 | 数码管显示 |

| IO口操作 | 译码器、锁存器 | LED |

| IO口操作 | 译码器、锁存器 | 蜂鸣器 |

| IO口操作 | 译码器、锁存器 | 继电器 |

| I2C总线 | PCF8591 | 电位器输入 |

| I2C总线 | PCF8591 | 光敏电阻 |

| I2C总线 | PCF8591 | DAC输出 |

| I2C总线 | AT24C02 | EEPROM |

| One-Wire | DS18B20 | 温度检测 |

| 计数器 | NE555 | 频率检测 |

| 定时器 | CX20106 | 超声波测距 |

| 特殊总线 | DS1302 | 实时时钟(RTC) |

| UART总线 | \ | 上位机通信 |

近年的蓝桥杯题目,基本上会同时考察上面所有内容。而且不同的功能之间会有联系,比如,数码管实时显示NE555的频率,频率大于10kHz后,让某个LED亮起。有些题目会掺杂一些情景描述,比如去年国赛融入了一个无人探测车的背景,需要一些坐标的计算。

我只想讲几个比较困难的,频率检测、温度检测、超声波测距,以及自己的心得体会。其他的比如数码管、LED之类的,自己去网上搜索或者B站看课就行,我就不讲了。

基础代码框架

蓝桥杯的代码写起来还是比较困难的,主要是因为任务比较多,而51单片机的计算速度又慢得很,所以每个任务都会占用不少时间。时间与算力是直接相关的。如果一个任务计算完成需要很多时间,那么就代表他的计算需要很多的算力。所以优化代码主要就是优化时间。

这么多任务,代码怎么样安排呢?很多网上的模板都是这样写的:

1 | void main() |

我不建议使用while(1)作为程序的主循环。首先,任务执行的时间并不是固定的,有可能第一次执行这个任务的时候,所用时间比较短,第二次执行的时候用的时间比较长。那么就会导致第一次循环和第二次循环总时间不一样。这就容易导致数码管亮度不均匀之类的问题。其次,这样写,没有办法控制整个代码的运行速度。如果里面的任务执行速度很快,那么循环就很快,但是我们压根不需要这么快的速度;如果里面的任务执行很慢,就会发现整个系统都被拖慢了,我们无法定位具体是哪个任务拖慢的速度,也无法主动的干预。第三,由于这样写无法确定程序执行的时间,很难做出软件PWM或者LED定时闪烁之类的功能。

去年我参赛的时候,练习的所有代码都是用定时器中断作为主循环的。定时器中断是定时器溢出的标志,通过设置定时器的初值和自动重装载值,可以改变它溢出的时间。STC-ISP里面有专门的定时器计算工具,可以让定时器以任意时间间隔溢出,产生中断。比如,我常用的是用1ms的定时器中断。每次产生中断时,开始执行代码。比如这样:

1 | void main() |

而main函数里面只执行初始化代码。执行完之后直接while(1);无限等待。

这样写的好处就是,每一次进入中断的时候,都是上一次进入中断的1ms之后,时间非常准确。那么,数码管刷新、按键扫描等基本功能的刷新率都是稳稳的1kHz,不会因为其他代码执行导致刷新率变化,也就不会有闪烁、亮度不均等问题。

这样写也有一个问题,就是在中断当中执行的代码,时间不能太长。因为中断是1ms进入一次,如果中断代码执行时间大于1ms,那么上一次中断还没执行完,下一次中断又来了,整个程序就会被卡住,无限进入中断,永远执行不完代码。这就是我们认为的“跑飞了”。

所以这么写,一定要保证执行的时间不要大于1ms。那如果执行时间大于1ms咋办?最简单的办法就是,把定时器中断时间从1ms改成2ms,这样代码执行时间只要小于2ms就行了。不过这个数不是随便加的,51单片机定时器中断的时间理论最大值是

这是在定时器设置为12T的情况下。

65ms的刷新速度其实是有点慢的,一般10ms我觉得是算是可以接受的最大时间了。这个时间很充裕的,如果你的代码无法在10ms内执行完的话,就该考虑一下优化代码了。

有同学会问了,如果我的代码不是1ms执行一次,而是1s执行一次,比如让LED闪烁。那这个定时器中断每次都是1ms,怎么办?

1 | //1ms @ 12.000MHz |

这样写,任务就是1s执行一次了。这样写你会发现,1s内的大部分时间,代码只执行了cnt++,没有干别的,只有cnt到了1000的那一次,才会执行任务。这种代码我们成为非阻塞式代码,没有到它执行的时候,就跳过,不在它身上浪费时间,只有它需要执行的时候,才会执行。非阻塞式还包含执行的过程是否阻塞,这里不讨论了。

温度检测

难点

之所以把温度检测放在定时器中断后面,就是因为,温度检测对定时器中断来说是个灾难。温度检测所用的DS18B20芯片是单总线芯片,单总线的特点就是慢。比如,它的初始化需要拉低460us,如果我们用1ms的定时器中断的话,一个初始化一半时间没了,这还没开始读取呢。后面读取的速度也是慢的离谱。如果把温度检测的任务加入定时器中断,那么100%会跑飞。

解决方法

首先,直接读取是不可能的了。其次,如果像刚才那样,加上一个cnt,一段时间执行一次,可以不可以呢?可以,但是不好。那样的话,视觉上会发现数码管有固定时间的卡顿,一会卡一下一会卡一下,整体流畅度还是不好,而且刷新率慢。我的做法是,分步执行。

具体来说,DS18B20读取分8步,初始化,发送跳过ROM校验指令,发送开始转换指令,重新初始化,发送跳过ROM校验指令,发送读取数据指令,读取数据1,读取数据2。每一步都有严格的时间限制,但是两步之间的间隔没有严格的限制。因此,我把它分步执行,每一次定时器中断只执行其中一步,由于定时器中断会不断进入,最终还是可以把所有步骤走完。这样每一个定时器中断都不会因为读取温度占用太长时间,就可以避免温度读取导致整体混乱。

示例代码

1 | float DS18B20_ReadTemp() |

这里面的每一步自己再实现就可以了。蓝桥杯的数据包里面有相应的代码。

译码器、锁存器操作

译码器和锁存器搭配起来,可以把P0口复用,同一个P0口控制四个不同的功能,分别是LED,数码管位选,数码管段选,达林顿管阵列(蜂鸣器、继电器、步进电机等)。用P25、P26、P27三个IO口控制3-8译码器,进而控制锁存器的锁存状态,使得P0口的数据发送到不同地方。

下面这个表格介绍了三个口不同电平对应的功能

| P27 | P26 | P25 | Y | P0口功能 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0 | 0 | 4 | LED |

| 1 | 0 | 1 | 5 | 达林顿阵列 |

| 1 | 1 | 0 | 6 | 数码管位选 |

| 1 | 1 | 1 | 7 | 数码管段选 |

Y代表使能的锁存器序号。

这块是基础,但是容易出问题。我当时练习的时候,经常能够碰见LED干扰数码管、数码管干扰达林顿等情况。比如,LED0需要亮起,但是数码管并不需要亮,结果每个数码管的同一段都有点微微亮。或者LED不需要亮,数码管需要,但是LED会微微亮。或者数码管最后一位显示的内容会重影在第一位数码管上…这些都是译码器没有写好导致的。

比如说,如果现在P2的三个口从高到低分别是111,即处于数码管段选状态。接下来,我想要改成控制LED,即改成100。那么我可能写出以下代码:

1 | P25 = 0; |

如果这样写就出问题了。因为第一句执行完之后,P2的三个口变成了110,也就是控制数码管位选。换句话说,我本来想要控制LED的,但是在改变P2口过程中,顺带改变了数码管位选。那么就会导致不属于这一位数码管的数据显示到上面去。但是由于马上就会把P25置1,所以数码管位选只被控制一瞬间,后面可能会被正确的数据覆盖掉,因此只会人眼看起来是一个不太亮的虚影。

为了解决这个问题,我建议每次更改3-8译码器状态,也就是更改P2的三个口状态的时候,都遵照以下的顺序:

1 | void LatchControl(unsigned char latchNum,unsigned char latchCode) |

这样写是因为,我们只用到了4567四个锁存器,也就是说,不管控制哪个锁存器,P27都是1。那么只要P27不是1,四个锁存器都不会被控制。因此,P27 = 0;就可以失能所有锁存器,也就不会互相干扰了。所以控制的时候,先改变P25、P26的值,最后让P27为1,而清零的时候,先清零P27,然后再清零P25、P26,这样就能避开所有干扰。

频率检测

原理

NE555是一个方波发生器,根据不同的外围电路,可以产生不同频率、不同占空比的方波。蓝桥杯的这块板子上面,NE555会产生可变频率的方波,频率由板子上的旋钮决定。旋钮就是电位器,通过改变电阻的大小改变方波的频率。方波频率的范围大概是几十赫兹到35000Hz左右。

硬件上,NE555的输出可以通过一个跳线帽连接到单片机P34口,P34可以设置成Timer0的脉冲捕获输入。利用Timer0的脉冲捕获,可以对P34口的脉冲进行计数,进而求得频率的大小。

频率的含义,是一秒时间内信号的周期数,因此,求频率有两种方案,一种是定数计时,比如测量信号100个周期用了多少时间,然后计算得到频率。另一种是定时计数,比如定时1s,测量信号跳变了多少个周期,得到频率。

对于单片机来说,定时计数方案比定数计时方案要简单很多,但是效果比较差,刷新率不高。定数计时方案效果非常好,刷新率飞快,比官方的示例程序效果还好,两种方案都可以学习一下。

定时计数方案

定时计数的基本原理,就是数出一段时间内,信号经过了多少个周期。假设我们数200ms,这200ms内数了130个周期,那么一秒钟的时间,就应该会有个周期。这样就检测出来了信号的频率。

如果数200ms,那么显然结果的刷新率就是5Hz,因为1s时间最多数5轮。所以,数据的刷新速度是很慢的。这样数还会带来另一个问题,根据刚才的公式,得到的频率是,也就是,而肯定是整数,所以得到的结果,肯定是5的倍数。反映在效果上,就是得到的频率,全都是5的倍数,没有1234、6789,测量的精度很低,这个效果显然很差。

想要解决这个问题,也简单,数1s时间内的周期数,就可以了。因为1s时间的周期数直接就是频率,不用乘一个系数,所以精度能够保证是1Hz。但是这样的话,刷新率比刚才200ms更低了,数1s时间,也就是说1s才刷新一次数据,刷新率很低。

虽然刷新率很低哈,但是蓝桥杯的评委不看刷新率,所以这样也是可以的,分数能拿到。效果只是满分的基础上精益求精的东西。

随便写了点实例代码,大概看看思路就可以。

1 | //Timer0 外部计数模式 |

定数计时方案

定数计时方案是我认为非常好的一个方案。它的原理与定时计数不同,他是测量固定周期数的时间,比如测量10个周期的时间,得到每个周期,求倒数得到频率。实际应用当中,一般会取一个周期,也就是方波的两个上升沿之间的时间差,得到单周期的时间,求倒数即可。为了测量一个周期的时间,我们必须采用第二个定时器进行计时,因为Timer0必须用来做上升沿捕获,不能计时,就必须用另外一个定时器计时。这个方法计算的频率非常精确,可以达到小数级别。但是也有一定的限制。

首先,由于NE555产生的方波周期不太稳定,用这个方法测出来的频率是实时刷新的,一个数据对应一个周期,所以数据跳变会比较厉害。简单求平均就可以解决这个问题。

其次,这种方式所测量的频率有上下范围的限制。这个范围限制主要来自于单片机计时的精度限制。单片机内部计时,本质上还是计数,单片机对内部的高速时钟(12MHz)计数,因此一个数就代表。这样就用计数的方式间接实现了计时。但是这样计时的最小时间间隔就是。所以,如果测量的频率非常高,一个周期的时间小于最小时间间隔,那么就无法计时了。据此算出的可测量最高频率为

这个数显然是远大于我们板子上NE555能产生的最高频率的。

最低频率也是有限制的。定时器最大只能计65536次,也就是,如果信号比较慢,一个周期的时间大于这个数,定时器就会满,就测不出来了。这个问题很好解决,如果定时器溢出,那么就把定时器清零,然后重新计,最后算时间的时候,加上溢出之前的0.0055s就可以了。溢出几次,就加几次时间。所以最低频率可以通过算法无限降低,相当于没有限制。

不过,还有一种方法我更推荐使用。STC15的定时器可以设置成1T或者12T模式,分别代表一个时钟记一次、十二个时钟记一次。刚才所有的计算都是基于1T模式计算的。如果用12T模式计算,那么得到的最大最小频率分别为:

这个范围非常完美的覆盖了NE555能够产生的频率范围,所以不需要算法上做什么优化,就可以测量出所有的频率。

示例代码如下:

1 | void Timer_Init() |

超声波测距

超声波是近两年才出的考题。难度不亚于频率检测。首先讲原理。

原理

超声波从发射到接收需要一定的时间,这段时间是超声波传播到障碍物再返回的时间,而超声波的速度就是声速340m/s,因此根据超声波反射回来的时间,就可以测量出板子距离障碍物的距离。

单片机可以通过给P10一串脉冲信号来发送超声波

1 | void DistDetectStart() |

如果CX20106接收到了间隔10us的脉冲,那么他会给单片机一个脉冲,代表接收到了正确的数据。这个脉冲可以被单片机P11口接收到。

因此,只要测量从发送一串脉冲信号,到P11口接收到脉冲信号的时间,就可以测量出

计时方法

网上有很多方案都是用定时器实现的定时,但是这个方案不好,STC15这款MCU总共只有三个定时器,基础功能+频率检测正好全部用掉,没有寄存器给他用了。

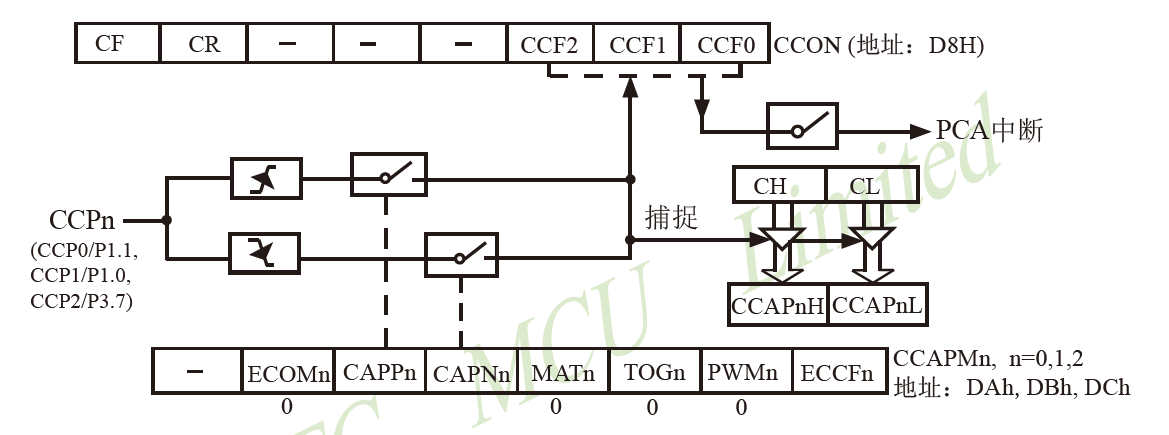

一个比较简单的计时方法,是借助单片机内部的CCP模块。CCP——Capture/Compare/PWM模块,这个模块可以有三个功能,分别是捕获、比较、PWM。我们主要用他捕获的功能。下图是捕获功能的模式图

CL和CH是一个计数器的低八位和高八位,CCPn是外部输入管脚。如果CCPn管脚检测到了上升沿(或下降沿),则会触发一次捕获,把CH和CL的值存储到CCAPnH和CCAPnL里面,同时触发PCA中断。

因此,只要在发射超声波之后,开启CH和CL的计数,在PCA中断中,读取CCAPnH和CCAPnL的值,就可以知道从发射超声波到接收到超声波的时间。

n代表PCA通道的序号,我们使用PCA0。

示例代码

1 | void PCA_Init() |

结语

蓝桥杯这个比赛,实话讲,单片机的难度是很大的,我觉得要比嵌入式和EDA的难度要大。即使难度很大,他的参加人数也是电子类赛项中最多的。在这样的竞争压力下,想要打好,拿奖,训练的时候就要奔着满分的标准,对自己写的每一行代码都要非常熟悉,包括STC-ISP生成的代码,也一定要熟知每一行的含义和作用。再者,对单片机执行的逻辑也要非常熟悉,哪些外设哪些功能受哪个寄存器控制,就算背不下来也一定要有大概的印象,能够快速从芯片手册中查到。STC15的芯片手册很重要,很有用,对于单片机新手来说有很强的启蒙作用。